La reciente petición del episcopado polaco al Papa Francisco para que declare a San Juan Pablo II “Doctor de la Iglesia” y “Patrono de Europa” ha reabierto un debate profundo dentro del catolicismo contemporáneo. La propuesta, defendida por el Cardenal Stanisław Dziwisz, exsecretario personal del pontífice durante más de cuatro décadas, se basa en el supuesto aporte teológico, pastoral y cultural de Karol Wojtyła. Sin embargo, no todos dentro ni fuera de la Iglesia comparten esa lectura. Muchos observadores se preguntan si el legado del Papa polaco, más allá de su carisma y papel histórico, resiste una evaluación crítica como posible “Doctor de la Iglesia”, título reservado para quienes han aportado una doctrina de fe excepcional, coherente y universalmente reconocida.

El Cardenal Dziwisz, durante el congreso del movimiento Europa Christi, destacó que Juan Pablo II aportó “un gran soplo de aire fresco” a la Iglesia y al mundo contemporáneo. Lo definió como un doctor en eclesiología, un pontífice que devolvió el rostro humano a la Iglesia y la convirtió, según sus palabras, en “un hogar para todos”.

Sin embargo, la realidad histórica del pontificado (1978-2005) muestra contrastes profundos. Su postura moral intransigente en temas como el celibato sacerdotal, el papel de la mujer, la sexualidad o el matrimonio, y su tolerancia hacia regímenes autoritarios mientras condenaba a teólogos de la liberación en América Latina, plantean interrogantes éticos y pastorales de gran calado.

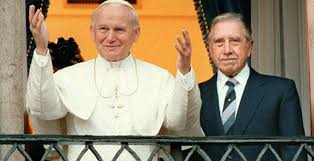

Uno de los episodios más recordados fue el encuentro con Augusto Pinochet, el dictador chileno responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Durante su visita a Chile en 1987, el Papa fue fotografiado junto a Pinochet en el balcón del Palacio de La Moneda y le dio la comunión, gesto que muchos interpretaron como una legitimación simbólica del régimen. Mientras tanto, miles de víctimas de tortura, desaparición y exilio clamaban justicia.

En el ámbito latinoamericano, Juan Pablo II suspendió, amonestó o silenció a figuras eclesiales comprometidas con los pobres, entre ellos Ernesto Cardenal en Nicaragua y Leonardo Boff en Brasil, exponentes de la Teología de la Liberación, corriente que buscaba encarnar el Evangelio desde la perspectiva de los marginados. Paradójicamente, muchos de estos sacerdotes fueron los únicos que defendieron los derechos humanos frente a las dictaduras.

Durante su pontificado también se ignoraron las denuncias de Monseñor Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado en 1980 mientras celebraba misa por denunciar la represión militar. Solo décadas después, la Iglesia reconoció oficialmente su martirio. En aquel contexto, la Santa Sede consideró sospechosos de comunismo a los jesuitas mártires de la Universidad Centroamericana, ejecutados brutalmente en 1989.

A estos crímenes se suman las atrocidades cometidas durante la guerra civil salvadoreña, donde mujeres, campesinos y niños fueron víctimas de una violencia indescriptible. Testimonios de sobrevivientes relatan cómo, tras las masacres, algunas madres escondidas entre los matorrales escuchaban los gritos de sus hijos arrojados aún vivos a las hogueras, creyéndolos muertos. Otras fueron testigo de actos de una crueldad inhumana: mujeres embarazadas a las que los soldados abrían el vientre para matar a los fetos, en una estrategia de terror destinada a borrar incluso el futuro de los pobres. La Iglesia del pueblo salvadoreño, que acompañó a esas víctimas, fue acusada de subversiva, mientras Roma guardaba silencio o pedía prudencia.

Estos hechos, sumados a su silencio ante los abusos sexuales del clero —especialmente en el caso de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo—, contradicen frontalmente la petición de declararlo Doctor de la Iglesia. Un doctor, en el sentido teológico más profundo, es un maestro universal de la fe, alguien cuya vida y enseñanza reflejan la integridad del Evangelio. Pero en el caso de Juan Pablo II, el contraste entre su discurso moral y su permisividad frente al poder y la injusticia resulta demasiado evidente.

Su pontificado se caracterizó por una dureza doctrinal que sofocó el pensamiento libre dentro de la Iglesia. Reprimió el debate teológico, silenció voces críticas y cerró las puertas al discernimiento pastoral. Negó la posibilidad de diálogo sobre la ordenación de mujeres, mantuvo la exclusión de los divorciados vueltos a casar y defendió una moral sexual rígida que poco respondía a la complejidad humana. Mientras tanto, quienes denunciaban las estructuras de pecado —la pobreza, la violencia, la corrupción y la opresión— eran señalados como enemigos de la fe.

¿Cómo puede ser Doctor de la Iglesia quien calló ante la injusticia, castigó a los profetas y protegió a los poderosos? El Evangelio no se mide por la ortodoxia del dogma, sino por la compasión y la verdad. La doctrina que nace del miedo y del silencio frente al dolor no ilumina, oscurece.

El título de Doctor de la Iglesia no se otorga por popularidad ni por impacto político, sino por la profundidad teológica y espiritual de una enseñanza que libere y no someta. Por ello, muchos teólogos y estudiosos de la Iglesia —como Hans Küng, Gustavo Gutiérrez, Jon Sobrino o Elizabeth Johnson— han mostrado con su obra un compromiso más fiel con la verdad del Evangelio vivido desde los márgenes.

Küng cuestionó el autoritarismo doctrinal y defendió una Iglesia dialogante; Gutiérrez abrió el camino de una teología desde los pobres; Sobrino mantuvo viva la memoria de los mártires de El Salvador; y Elizabeth Johnson, teóloga estadounidense, ha ofrecido una profunda reflexión sobre Dios desde la perspectiva de la inclusión y la dignidad humana, especialmente en su obra Quest for the Living God. Johnson ha reivindicado la voz de las mujeres dentro del pensamiento teológico y una comprensión más amplia del misterio divino, centrada en la misericordia y no en la exclusión. Su enfoque representa la renovación del pensamiento cristiano frente a la rigidez que dominó buena parte del siglo XX.

Frente a ellos, la figura de Juan Pablo II se muestra monumental pero contradictoria: un líder global que habló de libertad, pero censuró la libertad dentro de la Iglesia; un defensor de la vida, pero indiferente ante los pueblos masacrados; un proclamador de moral, pero silente ante los crímenes de sus propios pastores.

El reconocimiento como Doctor de la Iglesia exige una coherencia radical entre palabra y vida, entre fe y justicia. No basta con haber ocupado el trono de Pedro ni haber influido en el devenir político del mundo. La verdadera autoridad espiritual nace de la fidelidad al Evangelio, no del aplauso del poder.

Por ello, antes de elevarlo a ese rango, tal vez convenga preguntarse si su legado invita más al diálogo o a la confrontación. ¿Fue Juan Pablo II un Doctor de la Iglesia, o un testigo de su tiempo, con luces y sombras que aún interpelan nuestra fe y nuestra historia?

Quizás la respuesta no esté en los altares ni en los títulos, sino en la coherencia entre el Evangelio y los pobres, allí donde la fe se hace carne y donde la Iglesia, como soñó Jesús, vuelve a ser casa de todos.