En estos días, tras el debate en el Congreso sobre la figura del arraigo y el voto conjunto de Partido Popular y Vox contra los migrantes, algunos sectores han vuelto a recurrir al insulto fácil, la descalificación y la mentira para atacar cualquier defensa de la dignidad humana. Se repiten tópicos: que los gallegos emigraron “diferente”, que los migrantes de hoy vienen “a robar”, que las imágenes de personas cruzando fronteras son prueba de una invasión. Pero frente a los prejuicios, toca responder con memoria, datos y humanidad.

Mi propia vida familiar es prueba de ello. En mi casa hemos pasado por cuatro generaciones vivas al mismo tiempo. Tuve la suerte de conocer a mi tatarabuela y aún guardo las historias que me contaban de mi bisabuelo, aquel hombre que emigró a Estados Unidos. Recuerdo que mi bisabuela entraba en grandes depresiones cada vez que él se marchaba, que caía desmayada en la cocina de tanto dolor por las despedidas. ¡Era un desgarro en carne viva! Y él, cuando volvía, relataba cómo del trabajo extenuante tenía que vaciar los zapatos del sudor que se acumulaba dentro. Aquella imagen, tan dura y tan gráfica, me acompaña siempre: la emigración nunca fue un viaje romántico, fue una lucha diaria contra el hambre, la fatiga y la nostalgia.

Es cierto que miles de gallegos emigraron a América en el siglo XIX y durante buena parte del XX, principalmente a Argentina, Cuba, Uruguay, Brasil o Venezuela. Lo hicieron empujados por la pobreza, el hambre y la falta de oportunidades, igual que hoy lo hacen quienes llegan desde Marruecos, Senegal, Honduras o Siria. No se iban porque quisieran “vivir mejor”, sino porque no había futuro en su tierra. Esa es la primera gran coincidencia que une nuestra historia con la de quienes hoy llaman a nuestra puerta.

Y conviene recordar algo: no todos los gallegos que emigraban llevaban papeles en regla. Muchos partían con contratos verbales, promesas inciertas o incluso engaños. Llegaban con lo puesto y, aunque compartían idioma con gran parte de América, no tenían garantizada la integración. Se les miraba como pobres, como mano de obra barata, como gente que “venía a quitar el trabajo” a los locales. La xenofobia también golpeó a nuestros abuelos.

Quienes insultan a los migrantes de hoy repiten un eslogan: “vienen a robar y a violar”. Es una mentira peligrosa, desmentida una y otra vez por los datos oficiales. Según los informes del Ministerio del Interior, la tasa de criminalidad entre personas migrantes es proporcionalmente inferior a la de la población autóctona. La inmensa mayoría viene a trabajar, a buscar un futuro para sus hijos, a vivir en paz. Pero los bulos se repiten porque son eficaces para sembrar miedo. Cada vez que aparece una noticia sobre un delito cometido por un extranjero, se difunde masivamente. Cuando el responsable es un español, pasa desapercibido. Se construye así una imagen distorsionada y profundamente injusta, que convierte a todo un colectivo en chivo expiatorio.

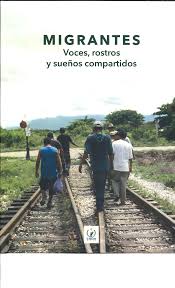

Muchos señalan las fotos de jóvenes cruzando vallas en Ceuta o Melilla como prueba de que los migrantes son una amenaza. Pero esas imágenes muestran solo una parte mínima y extrema de la migración. La mayoría de quienes llegan lo hacen en barcos o pateras, con un coste enorme y arriesgando la vida. Además, en las redes sociales y en ciertos medios circulan imágenes manipuladas o sacadas de contexto, que buscan reforzar la idea de “invasión”. Lo que no se cuenta es que esas personas huyen de la guerra, del hambre, de la persecución política o del cambio climático. No vienen por capricho. Vienen porque quedarse es morir.

Algunos dicen: “la emigración gallega fue diferente”. Sí y no. Fue diferente en los destinos, pero idéntica en el dolor y en la necesidad. Nuestros abuelos también viajaban hacinados en barcos, con hambre, con miedo, con incertidumbre. También fueron objeto de prejuicios. También trabajaron en los oficios más duros, mal pagados y despreciados. Y, con el tiempo, contribuyeron a levantar países enteros. Lo mismo ocurre hoy en España con los migrantes que llegan. Trabajan en el campo, en la hostelería, en la construcción, en los cuidados. Ocupan empleos que muchas veces la población local no quiere. Cotizan, pagan impuestos, sostienen la Seguridad Social en un país envejecido. Y enriquecen culturalmente nuestras ciudades y pueblos. Decir que “son diferentes” es una manera de justificar el racismo. La verdad es que la historia se repite, solo que ahora estamos en el otro lado.

Los datos lo confirman:

- El 10% del PIB español está directamente vinculado a la aportación de trabajadores extranjeros.

- Más de dos millones de migrantes cotizan cada mes a la Seguridad Social, garantizando las pensiones de millones de españoles.

- Los hijos de familias migrantes son ya parte del futuro del país: estudiantes, profesionales, emprendedores.

Negar esta realidad es ceguera voluntaria. Los migrantes no son una carga: son una riqueza humana, económica y cultural.

Los gallegos sabemos bien lo que significa ser emigrante. Nuestros abuelos lloraron en barcos, trabajaron hasta la extenuación en tierras ajenas, sufrieron humillaciones y desarraigo. Hoy, que estamos en el país receptor, no podemos permitir que se repitan las mismas injusticias. Insultar al migrante de hoy es insultar la memoria de nuestros propios abuelos. Negarles el derecho a arraigarse es olvidar que nosotros también fuimos extranjeros, pobres y necesitados de acogida. Por eso, cuando alguien repite que los migrantes “vienen a robar”, hay que responder con firmeza: lo que traen es trabajo, esfuerzo y dignidad. Y cuando alguien dice que “son distintos a los gallegos que emigraron”, hay que recordarles que la pobreza, el hambre y la esperanza no conocen de fronteras ni de pasaportes.

Los prejuicios se desmontan con memoria, con datos y con humanidad. Y la historia de Galicia debería ser siempre un recordatorio de que la migración no es un delito, sino un derecho a la vida.