La ordenación de mujeres en la Iglesia Católica es una causa justa y largamente postergada. Pero cuando se defiende con métodos torpes, egocéntricos o directamente ilegítimos, se convierte en una caricatura que frena el cambio en lugar de impulsarlo. Este artículo critica duramente el daño que ciertas figuras están causando desde dentro de la propia causa.

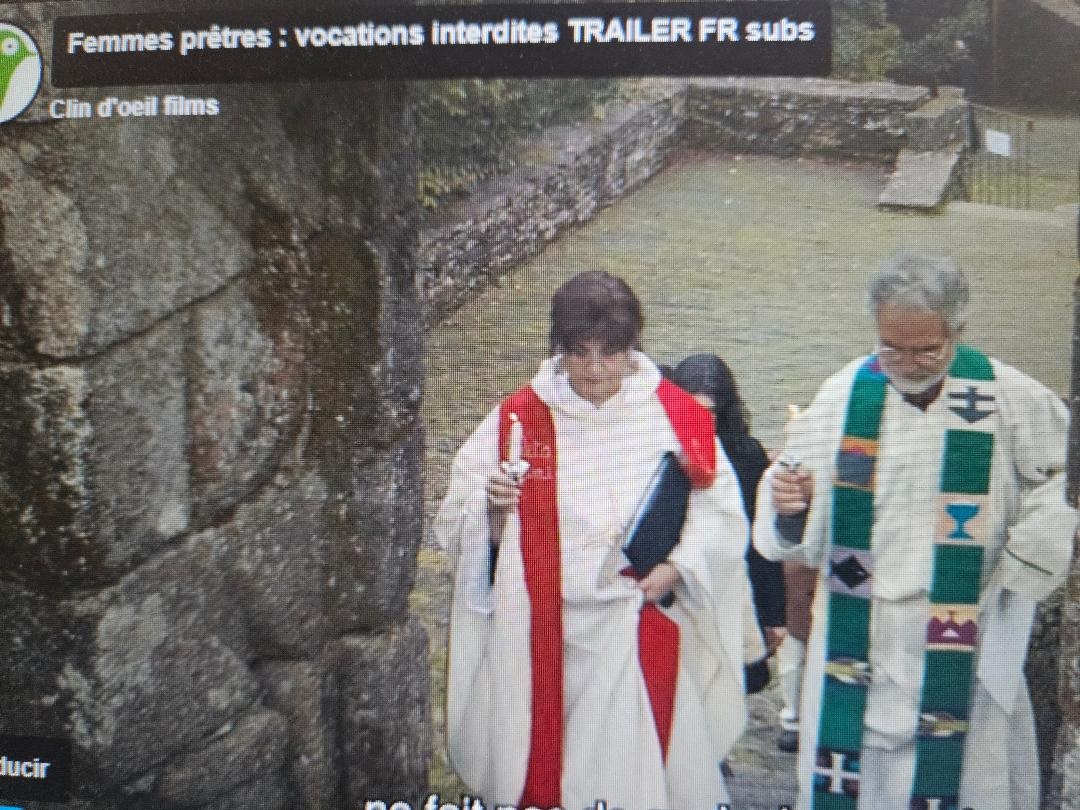

El documental “Mujeres sacerdotes, vocaciones prohibidas” pretende denunciar un tabú de la Iglesia Católica: la exclusión de las mujeres del sacerdocio. Pero lo que termina mostrando es algo mucho más incómodo: cómo algunas de sus supuestas defensoras —por actuar desde el ego, la desobediencia y la teatralidad— hacen más daño que bien. Christina Moreira, una de las protagonistas, es un caso paradigmático de cómo dinamitar desde dentro una causa legítima.

Moreira, que se presenta como “sacerdote” pese a no tener ningún reconocimiento canónico, forma parte de esas “ordenaciones clandestinas” surgidas en el Danubio, organizadas entre mujeres que se autoproclaman como sucesoras apostólicas y desafían abiertamente la estructura eclesial. Lo hacen sin diálogo, sin base jurídica, sin respaldo. Por las bravas. Y como suele ocurrir cuando se empuja a la fuerza contra una institución cerrada, el portazo es rotundo.

Lejos de abrir camino a otras mujeres que sienten vocación y esperan una evolución real, estas acciones sirven en bandeja la excusa perfecta para el inmovilismo. A la jerarquía no le hace falta argumentar mucho: basta con señalar este tipo de conductas para deslegitimar todo el debate. ¿Cómo pretender un cambio si se empieza violando las reglas, despreciando el marco legal, y asumiendo el papel de “sacerdotisa clandestina” sin mandato ni comunidad real que lo respalde?

El caso de Moreira se agrava al conocerse su entorno personal. Está casada con Victorino Pérez Prieto, un sacerdote que nunca pidió la dispensa clerical, pero que sigue actuando como si fuese cura, mientras convive maritalmente y se salta todas las normas que juró respetar. No hay valentía ni coherencia en esa posición: hay soberbia. Y es esa soberbia la que intoxica el discurso, lo convierte en ruido, lo aleja de la lucha real que otras mujeres mantienen desde la coherencia, el estudio y la fidelidad a su fe.

La detención de Moreira en Roma, su afán de visibilidad, su tendencia a convertir cada gesto en una provocación pública, no es un acto de justicia. Es puro teatro. Y ese teatro tiene consecuencias: caricaturiza la causa, la reduce a una historia de rebeldes fuera del sistema, sin peso doctrinal, sin eco dentro del clero, sin futuro real.

Mientras tanto, hay mujeres teólogas, formadas, comprometidas con su comunidad y su Iglesia, que siguen trabajando desde dentro. Que no rompen, que no gritan, que no se disfrazan de lo que no son. Pero ese trabajo serio y silencioso queda invisibilizado cada vez que alguien se viste de sacerdote sin serlo, celebra misas en la sombra o se declara mártir sin haber luchado con armas limpias.

La Iglesia necesita reformas, sí. Pero también necesita orden, claridad y procesos. Nadie cambiará una estructura milenaria desde la marginalidad folclórica. Y eso es, lamentablemente, lo que ofrecen figuras como Moreira: ruido sin resultado, lucha sin estrategia, ego por encima del bien común.

Conclusión

El sacerdocio femenino merece ser defendido con inteligencia, dignidad y sentido histórico. Lo que no necesita —y debe rechazar con firmeza— es a quienes, en nombre de esa causa, actúan como saboteadores internos. Porque el enemigo más peligroso de un cambio necesario no siempre viene de fuera. A veces, el mayor obstáculo son los falsos aliados: aquellos que, creyéndose protagonistas de una revolución, terminan reduciendo una causa sagrada a un acto de rebeldía personal, torpe y estéril. Y mientras ellos se graban en video, se visten de lo que no son y se proclaman perseguidos, la verdadera transformación sigue esperando… a que se callen.

Porque si la causa del sacerdocio femenino termina asociada al caos, al show, a la impostura y a la desobediencia sistemática, no avanzará jamás. No es solo una cuestión de justicia: es una cuestión de credibilidad. Y la credibilidad se construye con principios, no con disfraces. Las batallas serias no se ganan con atajos: se ganan con cabeza fría y visión de futuro. Sin eso, todo se reduce a una performance. Y con performance, no hay reforma.

Mientras ellas montan su pequeño teatro paralelo, la causa pierde legitimidad, pierde apoyo y, lo que es peor, pierde respeto. Se convierte en burla, en anécdota, en nota de color al final del telediario. Y ahí se mueren las causas: cuando ya nadie las toma en serio. Si el sacerdocio femenino queda asociado a este tipo de activismo superficial, no solo no avanzará: retrocederá décadas. Las mujeres que sí tienen vocación real, formación sólida y espíritu de servicio quedarán arrastradas por esta farsa.

No es solo una cuestión de justicia: es una cuestión de decencia. Y la decencia exige que quienes no están a la altura, se aparten. Que dejen de hablar en nombre de todas. Que no arrastren a la causa con su ridículo. Las batallas de verdad no se ganan con disfraces, ni con gestos vacíos, ni con provocaciones mediáticas. Se ganan con coherencia, seriedad y sentido de comunidad. Y eso es precisamente lo que estas figuras no tienen, ni quieren tener. Por eso, si realmente quieren ayudar, que hagan el mayor acto de servicio posible: que desaparezcan del centro de la escena. Que se bajen del altar que nunca les correspondió. Que se callen. Y dejen trabajar a quienes todavía creen en el cambio, pero sin hacer el ridículo.